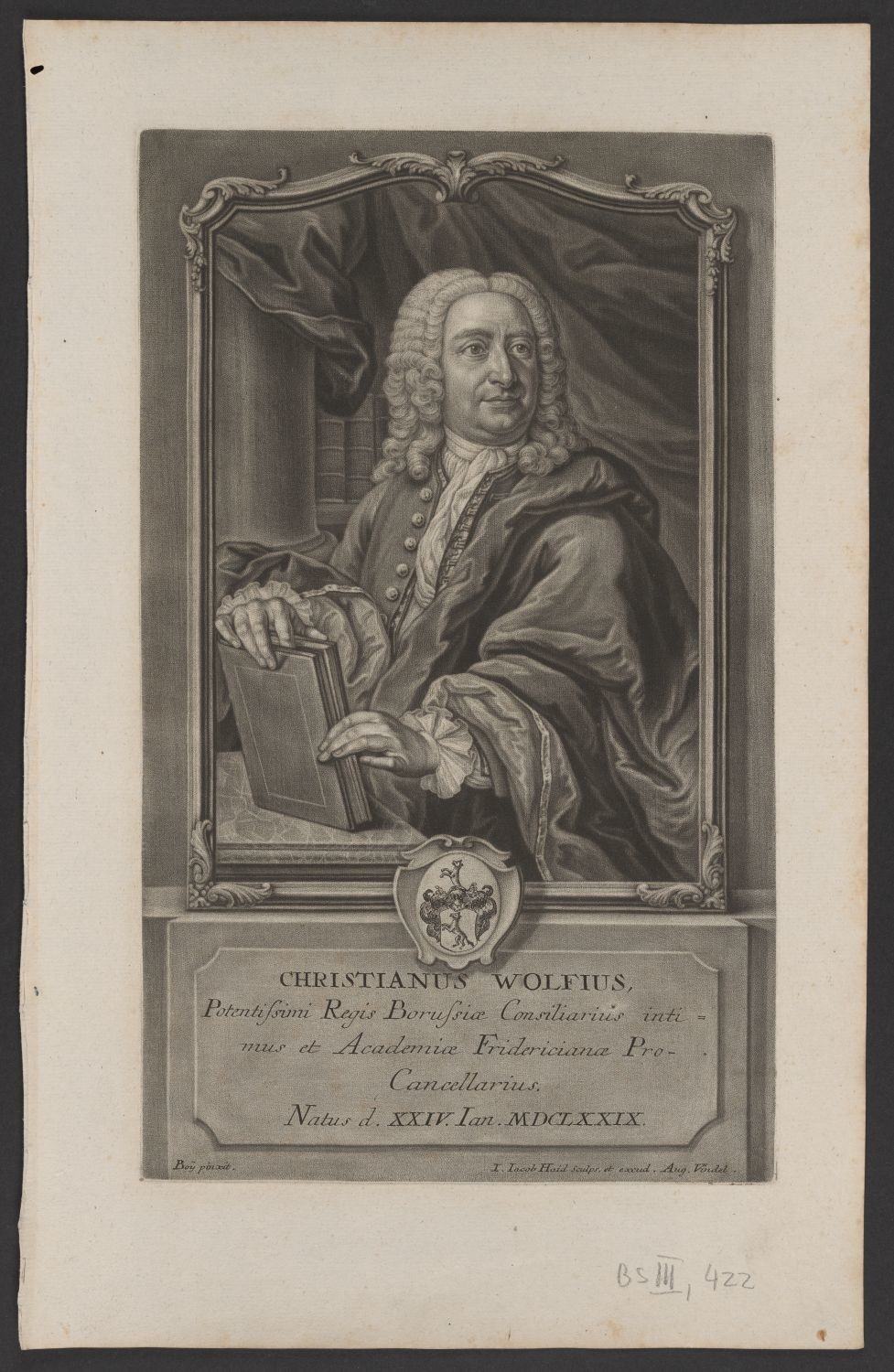

Porträt von Christian Wolff. Das Schabkunstblatt zeigt den Mathematik- und Philosophieprofessor Christian Wolff. Er lehrte an der im Jahre 1694 gegründeten Friedrichs-Universität in Halle. 1723 musste er Universität und Stadt nach einer Auseinandersetzung mit August Hermann Francke für längere Zeit verlassen. Nach einer "Rede über die praktische Philosophie der Chinesen" wurde er von den Pietisten als Religionsfeind und "Determinist" angegriffen und 1723 auf Befehl König Friedrich Wilhelms I. aus Halle vertrieben. Friedrich II. von Preußen rief ihn 1740 nach Halle zurück und er wurde wiederum als Professor angestellt, diesmal des Natur- und Völkerrechts, drei Jahre später wurde er Kanzler der Universität. Wolff gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Aufklärung.

Auf diesem Blatt ist Wolff als Halbfigur nach links gewandt dargestellt. Seinen Kopf hat er nach rechts gedreht und er schaut in eine unbestimmte Richtung. Er trägt eine gelockte Perücke, einen Wams mit gerüschtem Hemd darunter und über seiner linken Schulter einen Umhang, der auch über den rechten Arm fällt. Er steht an einem Tisch, die Tischplatte könnte aus Marmor sein. Darauf hat der Pädagoge ein geschlossenes Buch abgestellt, in das er einen Finger der rechten Hand als Lesezeichen gesteckt hält. Hinter ihm ist links ein Säulenschaft zu sehen, daneben ein Bücherregal, das jedoch von einem Vorhang von rechts fast völlig verdeckt ist. Das Bildnis ist in einen fast rechteckigen Rahmen gefasst, dessen Ecken und oberer Abschluss mit Akanthusblattverzierungen versehen ist. Darunter erscheint auf der Frontansicht eine fünfzeilige Inschrift mit der Tätigkeit des Dargestellten und seinem Geburtsdatum. Oben in der Mitte ist am Rahmen ein Wappen in einer Kartusche angebracht.

Das Blatt wurde vom Augsburger Kupferstecher Johann Jakob Haid (1704-1767) geschaffen. Seine Vorlage holte er sich von dem in Hannover und Frankfurt a.M. tätigen Maler Gottfried Boy (1701-1755). Haid veröffentlichte das Blatt in Jakob Bruckers Publikation: "Bilder-sal heutiges Tages lebender, und durch Gelahrheit berühmter Schrifft-steller (...)" (Augsburg 1741). Bemerkenswerter Weise hat Haid im selben Band von 1741 ein Bildnis von Justus Henning Böhmer geschaffen, bei dem er auch links im Hintergrund einen Säulenschaft verwendet hat. Weitere Exemplare des Blattes befinden sich u.a. in den Staatlichen Graphischen Sammlungen in München.

Signatur: Boy pinxit. I. Iacob Haid sculps, et excud. Aug. Vindel.

Beschriftung: CHRISTIANUS WOLFIUS, Potentissimi Regis Borussiae Consiliarius intimus et Academiae Fridericianae Pro-Cancellarius. Natus d. XXIV. Ian. MDCLXXIX.

en